Willkommen auf der Seite der Professur für Molekulare Muskel- und Sportphysiologie

Unser Lehrstuhl befasst sich mit der Mechanophysiologie der quergestreiften Muskulatur, mit besonderem Fokus auf die Skelettmuskulatur. Die Skelettmuskulatur spielt eine wichtige Rolle für die Gesunderhaltung des menschlichen Organismus. Im Alter oder bei Patientinnen und Patienten mit nichtübertragbaren Erkrankungen (non-communicable diseases, NCDs) wie Tumorerkrankungen, metabolischen Pathologien oder neuromuskulären Erkrankungen kommt es zu Störungen der Funktionalität der Skelettmuskulatur, wodurch sich pathologische Phänotypen häufig verstärken. Weiterhin bestimmt die Funktionsweise der Skelettmuskulatur die Erhaltung und Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit – eine wichtige Kenngröße für alle Bevölkerungsgruppen von gesund über erkrankt bis hin zu alt.

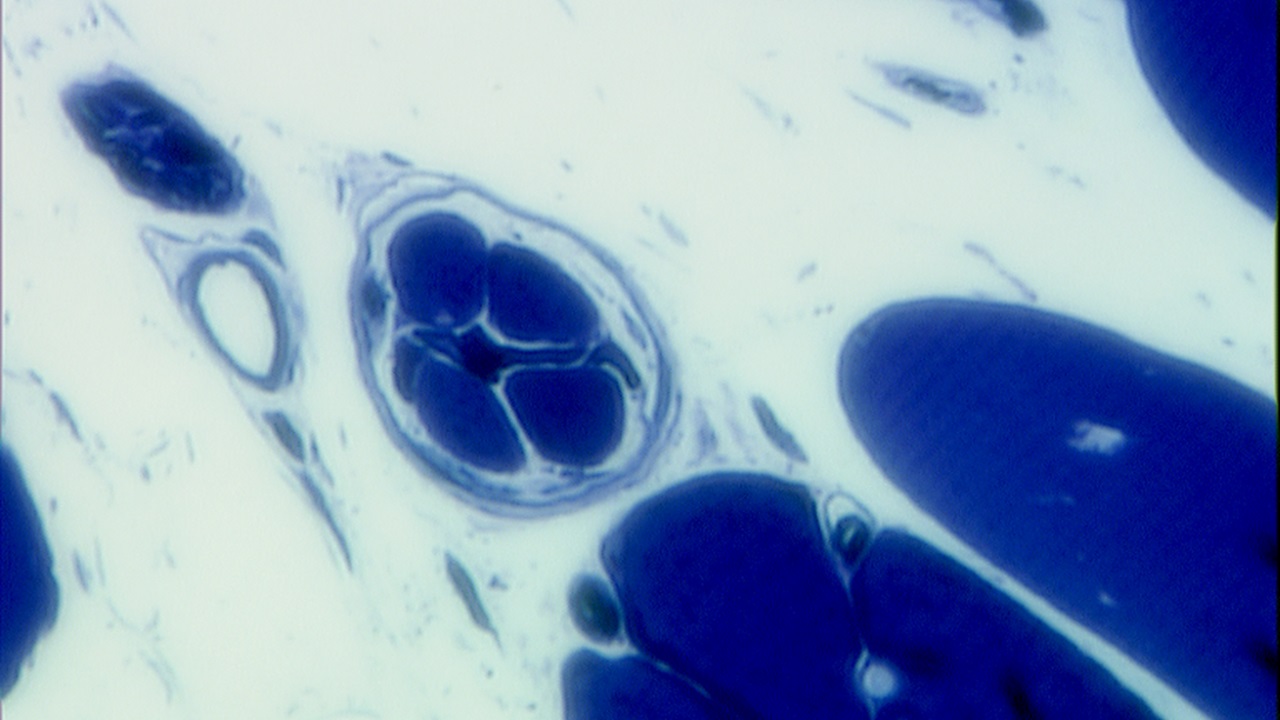

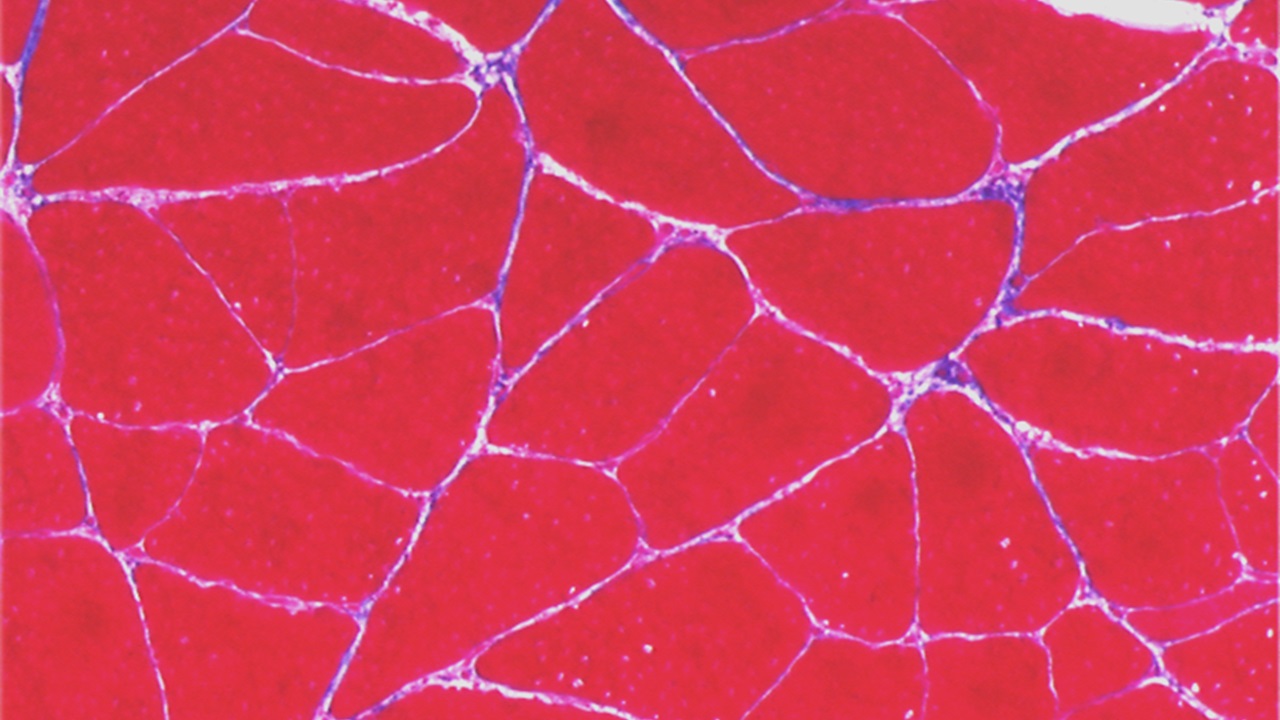

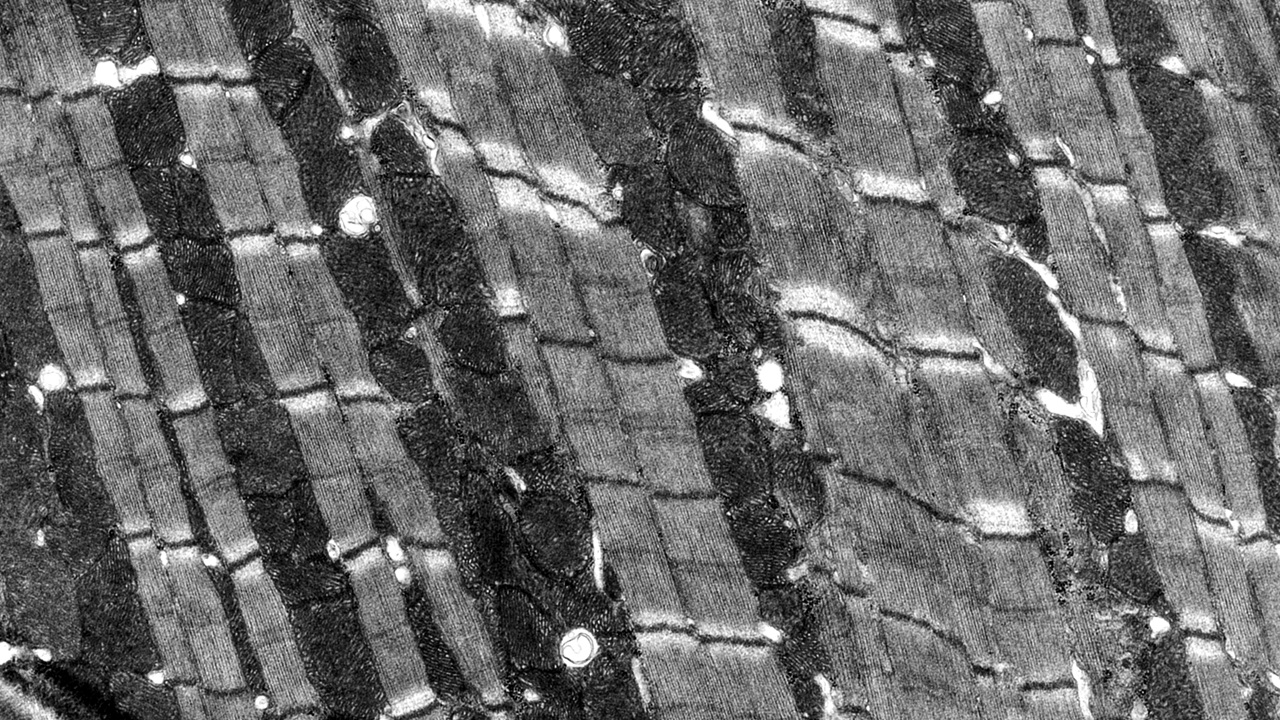

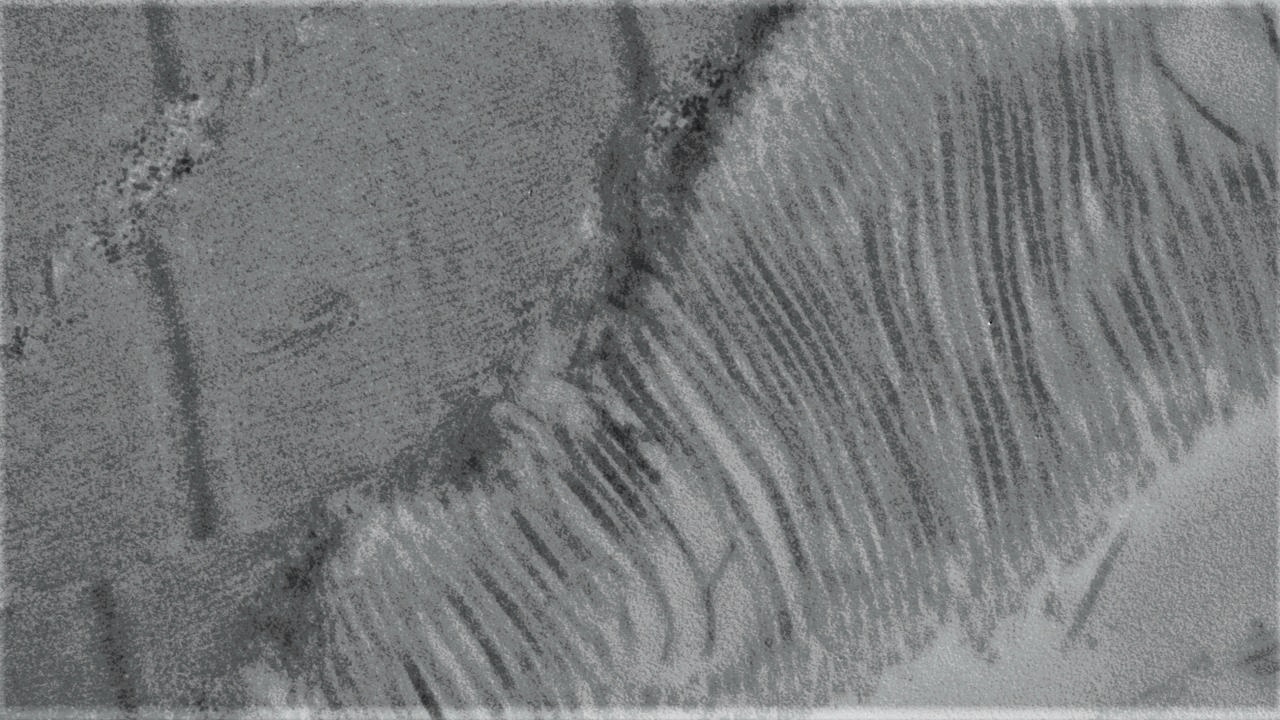

Die Mechanophysiologie untersucht, wie mechanische Reize auf zellulärer und molekularer Ebene in biologische Signale übersetzt werden, ein Vorgang, der als „Mechanotransduktion“ definiert ist. Somit kontrollieren mechanophysiologische Prozesse den Stoffwechsel der Skelettmuskulatur, deren Wachstum, deren Regeneration und Leistungsfähigkeit – kurz, die skelettmuskuläre Funktionalität passt sich bei Ausbleiben mechanischer Reize maladaptiv an. Die Analyse mechanophysiologischer Prozesse fokussiert auf mechanosensitiver Signalwege, die zytoskelettale Organisation sowie die mechanischen Eigenschaften von Skelettmuskelfasern unter physiologischen und pathologischen Bedingungen.

Das methodische Spektrum des Lehrstuhls kombiniert molekular- und zellbiologische Untersuchungen mit histologische Analysen sowie funktionellen Experimenten in vitro und in vivo reicht (Modellorganismen Maus und Mensch). Mithilfe von ‚omics‘-Techniken und bildgebender Verfahren analysieren wir strukturelle und funktionelle Anpassungen des Zielgewebes an mechanische Belastung, Immobilisierung oder Erkrankungen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt, dass körperliche Inaktivität ein bedeutender Risikofaktor für NCDs ist und bis 2030 ca. 500 Millionen Menschen betreffen wird. Die Skelettmuskulatur spielt dabei eine zentrale Rolle, da sie nicht nur für Bewegung sorgt, sondern beispielsweise auch den Stoffwechsel reguliert, die Proteinbiosynthese aktiviert oder zur Blutzuckerkontrolle beiträgt. Regelmäßige körperliche Aktivität „stärkt“ die Skelettmuskulatur und kann somit das Risiko für NCDs senken – aber nicht verbannen.

Das übergeordnete Ziel unserer Forschung ist es, mechanophysiologische Prinzipien der Skelett- und Herzmuskulatur präziser zu verstehen. Dadurch möchten wir (i) neue translationale Ansätze für die Prävention und Therapie muskulärer Dysfunktionen identifizieren und zur Entwicklung zielgerichteter Interventionen beitragen, die langfristig die skelettmuskuläre Leistungsfähigkeit von Patientinnen und Patienten verbessern sowie (ii) neue Modelle zur Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit von Gesunden, aber auch Athletinnen und Athleten generieren.